今年以來,西北礦業雙欣礦業以“創新驅動”為帆,以“全員參與”為槳,在高質量發展的航道上破浪前行。作為西北礦業在內蒙古建成的第一對現代化礦井,這家剛剛榮獲“山東能源全員創新潛質企業”的單位,正以實踐創新的蓬勃活力,書寫著“創新興企、技術強企”的新篇章。

機制先行激活內生動力,筑牢創新“四梁八柱”

“創新不是少數人的‘特權’,而是每個人的‘必修課’。”這是雙欣礦業上下達成的共識。為讓創新基因融入企業血脈,該公司從機制、平臺、人才三方面下足功夫,筑牢全員創新的“根基”。

(雙欣礦業技能人才實訓基地)

在機制保障上,該公司成立由“一把手”掛帥的創新工作領導小組,配套出臺《全員創新創效激勵管理辦法》等10余項制度,覆蓋從項目申報到成果轉化的全流程。“制度串成‘閉環’,大家創新才有底氣。”通防工區勞模創新工作室負責人于興治的話道出了心聲——如今,小到工具改良,大到技術攻關,都有章可循、有賞可依。

平臺搭建更讓創新“有處發力”。班組里,由班長、骨干組成的創新小組為每個人量身定制創新目標,讓崗位成為“創新試驗田”;“周四大課”“創新大講堂”上,勞模、工匠輪流登臺,把維修技巧、操作心得變成“活教材”;而占地1296平方米的實訓基地,劃分出運輸、智能化等八大板塊,成為職工練技創新的“充電站”。在這里,五級職工培養體系成效顯著,532名職工通過評級獲得薪酬提升,正負考核4.35萬元,“學技能、搞創新”成了新風尚。

人才培育則為創新“蓄能”。通過“7543”全員大培訓體系,公司常態化組織脫產實訓,培養出一批“民間專家”。就像掘錨工區維修工梁壯,經過廠家實訓和自主鉆研,從“門外漢”成長為能獨立維修掘錨機的技術骨干,團隊應急處理能力大幅提升。

內外聯動釋放創新效能,架起轉化“金橋銀路”

“單絲不成線,獨木不成林。”雙欣礦業深諳此理,通過產學研合作、勞模工作室引領、經費保障,讓創新力量“握指成拳”。

(雙欣礦業于興治勞模創新工作室團隊)

在產學研“朋友圈”里,該公司與中國礦業大學等多所高校共建合作平臺,聘請教授擔任技術指導。針對綜采工作面智能化等難題,校企聯合攻關,把工作面變成“實驗室”。去年,圍繞“輸送帶跑偏處理”等課題,5個勞模創新工作室開展“每月一解”攻關,不僅收獲11項實用專利,更創效1300萬元。“跟著大師干,創新有方向。”參與攻關的青年職工楊小林說,工作室成了“創新孵化器”。

經費投入則為創新“添燃料”。公司按銷售收入3%提取研發經費,設立專項創新資金,同時積極爭取政府獎補。每月一次的經費使用協調會讓每一分錢都用在“刀刃上”,全年研發投入精準支撐了30余個重點項目。

創新成果閃耀行業舞臺,結出發展“碩果金穗”

機制順、平臺優,創新成果自然“碩果滿枝”。該公司創新成績單亮點紛呈,彰顯出國企創新的“硬核實力”。技術成果屢屢突破。近年來,9項成果通過中國煤炭工業協會鑒定,斬獲國家級獎項13項、省級4項。征集群眾性創新“五小”成果幾百余項,其中58項在西北礦業第二次科技大會上榮獲表彰,兌現獎勵54.9萬元。

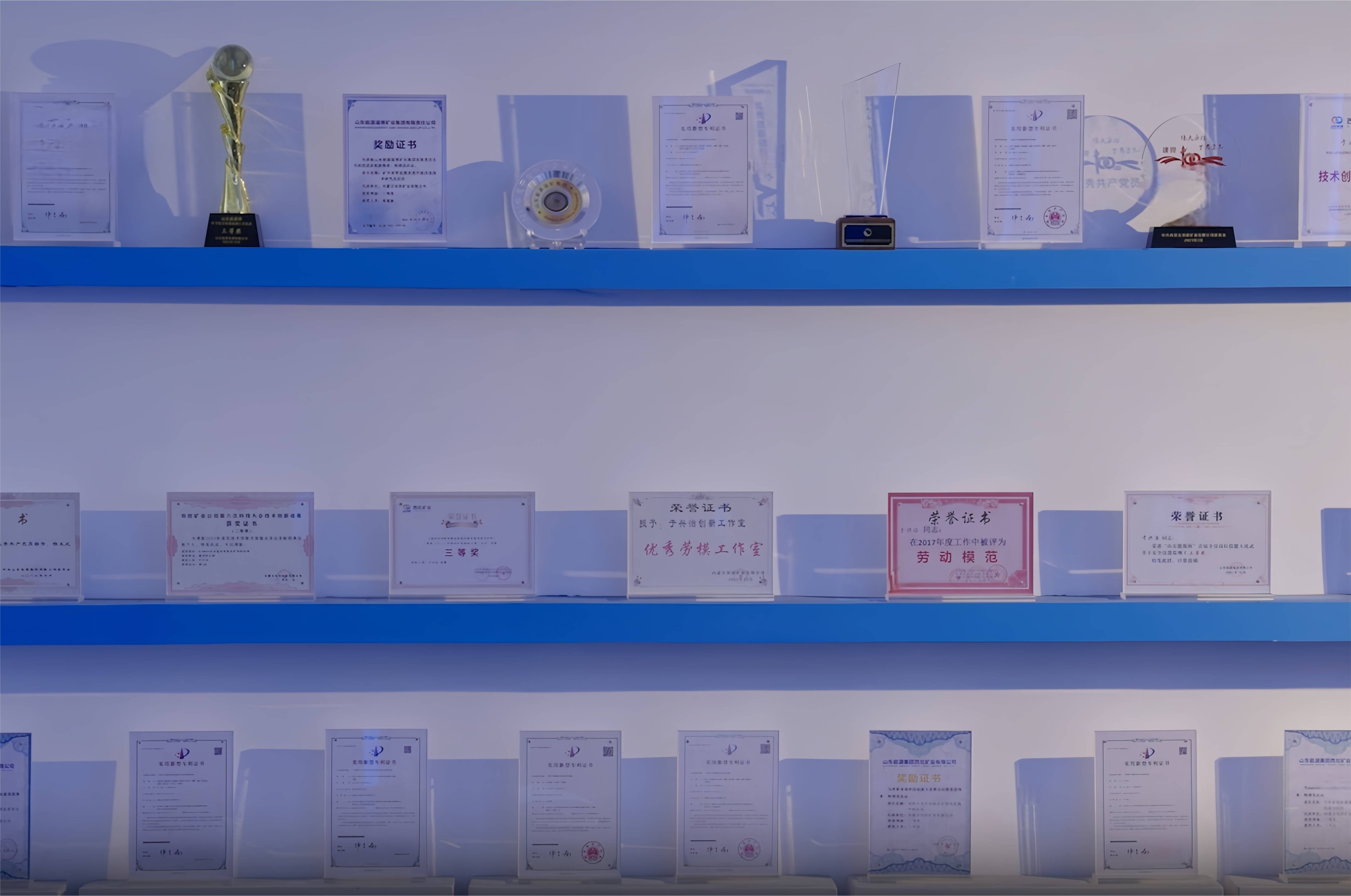

(雙欣礦業全員創新工作榮譽墻)

“從前總覺得創新是遙不可及的‘高精尖’,直到項目被公司收購,才明白換個工具、提條建議,都是了不起的創新!”看著自己參與的“液壓機械改良”項目被收購,綜掘工區職工田吉剛滿臉自豪。

創新熱潮席卷全礦,先進集體與個人不斷涌現。公司多個單位在能源集團群眾安全、創新創效等方面嶄露頭角。綜采工區獲評“雙十佳區隊”,機電隊躋身“全員創新型區隊”;李峰創新工作室被授予優秀勞模(高技能人才)創新工作室稱號,于興治創新工作室不僅入選能源集團高技能人才創新工作室,更被陜西省能源化學地質工會評為勞模和工匠人才創新工作室,帶頭人于興治獲評能源集團崗位建功勞動競賽標兵個人,成為一線職工看得見、學得來的創新標桿。

在雙欣礦業,這樣的“微創新”每年近千項,如同涓涓細流匯聚成驅動企業發展的“澎湃動能”。如今行走在礦區,從井下巷道的智能掘進到地面車間的精密檢修,創新活力如星火燎原,在每個角落迸發躍動。

未來,西北礦業雙欣礦業將持續深耕全員創新沃土,讓更多沾滿煙火氣的“金點子”轉化為破解難題的“金鑰匙”,為山東能源高質量發展注入澎湃“雙欣力量”!

(未經授權禁止轉載)